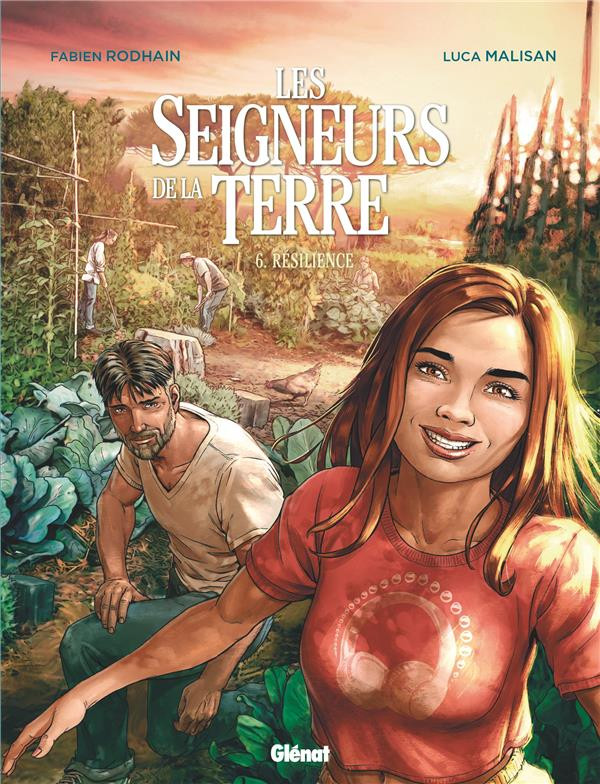

Alors que le sixième et dernier tome de la bande dessinée « Les Seigneurs de la Terre » vient de paraître, Fabien Rodhain, son scénariste répond à nos questions. Petit-fils d’agriculteur, il a voulu rendre hommage à travers ces albums aux combats d’agricultrices et agriculteurs, porteurs de changement.

« J’ai voulu raconter une histoire humaine, tout en semant des petites graines de conscience », explique Fabien Rodhain, scénariste de la bande dessinée Les Seigneurs de la Terre. Le 23 février dernier est paru Résilience, le sixième et ultime tome de cette série débutée en 2016. Dans celui-ci, Florian devenu fervent défenseur d’une agriculture bio plus respectueuse du vivant, s’embarque avec quelques amis activistes dans une enquête auprès d’un industriel douteux. Ce personnage principal questionne plus que jamais ses valeurs morales, tandis que le fonctionnement du monde dans lequel il vit est bouleversé.

Fabien Rodhain signe, avec le dessinateur Luca Malisan, un album conclusif porteur d’espoir. Un message cher au scénariste qui souhaite, avec Les Seigneurs de la Terre, rendre hommage aux agricultrices et agriculteurs qui s’engagent pour des pratiques plus respectueuses du vivant.

Natura Sciences : Comment est née votre série Les Seigneurs de la Terre ?

Fabien Rodhain : Premièrement, j’ai eu envie de rendre hommage aux paysans qui nous nourrissent et qui, parfois, n’arrivent même pas à se nourrir eux-mêmes. Je trouve d’ailleurs qu’on parle trop peu de la détresse et du nombre de suicides d’agriculteurs.

Par ailleurs, j’ai voulu dénoncer les abus des agrosemenciers, le recours aux organismes génétiquement modifiés (OGM), aux pesticides et valoriser la défense du vivant, de notre santé.

Quel est votre rapport personnel au monde agricole ?

Je suis petit-fils d’agriculteur. Quelque chose de moins en moins banal puisque les agriculteurs disparaissent. J’ai un souvenir très clair, alors que j’avais à peine dix ans de l’odeur de la paille grillée, avec mon grand-père en Lorraine. C’est une madeleine de Proust très puissante qui m’a tenu en lien avec cet univers. Mais, à l’époque, on ne parlait pas encore de pesticides.

Lire aussi : Terre de liens appelle à repenser le modèle agricole français

Par ailleurs, j’ai également été directeur informatique d’une grande coopérative agricole du sud-est de la France. J’avais l’impression que j’allais pouvoir apporter ma technicité au monde agricole. En réalité, beaucoup de choses m’ont heurté. J’étais au courant de tout, étant donné que tout était informatisé. Je savais ce que nous vendions, les objectifs des commerciaux … Par ailleurs, il n’y avait pas de prise de position conforme à ce que j’attends de cet univers concernant les OGM.

Comment cette expérience a-t-elle nourri Les Seigneurs de la Terre ?

Je me suis effectivement appuyé sur cette connaissance du monde de la coopérative. Dès le premier tome, la condition des agriculteurs touche Florian lors de son voyage en Amérique latine. Il se confronte à son père, un agriculteur « conventionnel » et président de la grande coopérative agricole locale.

Les gens connaissent mal cet univers, pensent qu’il y a toujours de chouettes valeurs. Or, c’est vrai pour les petites coopératives, un peu moins pour les plus grosses avec de nombreux adhérents.

Votre série débute en 1999 pour s’achever de nos jours. Pourquoi ce voyage dans le temps ?

J’avais envie de montrer le parcours du combattant de Florian. Il souhaite s’installer en bio et est ce qu’on appelle « hors cadre ». Son père refuse de lui transmettre ses terres. J’ai voulu saluer le courage d’agriculteurs comme Florian qui, même si les pères fondateurs sont intervenus dans les années 1970-1980, ont dû déplacer des montagnes pour s’installer en bio.

Quand j’ai commencé à écrire le scénario du premier tome, c’était un peu plus facile qu’à la fin des années 1990 de s’installer. Les choses changeaient dans le bon sens et on combattait de moins en moins le bio. Aujourd’hui, nous avons changé d’échelle de lutte. Au début de la série il est question de la confrontation entre le bio et le conventionnel. Désormais, il est question de confrontation entre plusieurs formes de bio. L’agro-industrie et le capitalisme se sont approprié cette appellation. Or, arrive un moment où le label n’est plus adapté. Est-ce qu’un produit sans pesticide mais qui a parcouru la moitié de la planète et que l’on emballe dans trois couches de plastique reste bio ?

Cette fresque sur vingt ans vous a aussi permis d’évoquer les changements idéologiques du monde agricole …

À la fin du premier tome, il y a une confrontation entre Florian et son père agriculteur. Il enfile simplement la combinaison pour aller traiter ses cultures avec des herbicides. Il se fait insulter par son père qui le prend pour l’ennemi. Ce sont des exemples que je suis allé chercher sur le terrain. Dans les années 1990, les choses étaient assez polarisées entre bio et conventionnel. Et le simple fait d’enfiler une combinaison c’était se rallier à l’ennemi.

Psychologiquement c’est hyper intéressant. Pour un agriculteur de 60 ans dans les années 2000, admettre que les pesticides c’est mauvais, ça veut dire qu’il a fait du mal. Or, ils sont à la fois complices et victimes … J’ai essayé de ne pas être manichéen dans cette bande dessinée. C’est pour ça que ça m’intéressait de partir des années 1990. Nous étions encore dans cette méconnaissance partielle. Aujourd’hui, celui qui traite sait ce qu’il fait.

Pourquoi avoir décidé d’intégrer la pandémie à votre dernier tome ?

Je suis assez habité par la question de l’effondrement. Je voulais coller à l’actualité et terminer sur un message fort, porteur d’espoir. J’ai écrit la touche finale de mon scénario pendant le premier confinement. Je ne voulais pas parler majoritairement du covid mais je trouvais intéressant de le mettre en arrière-fond. Ça m’a permis d’évoquer un nouveau monde après cette pandémie où nous aurions besoin d’être résilients, y compris les agriculteurs.

Pourquoi êtes-vous passé par la bande dessinée pour évoquer ces sujets ?

C’est un média que j’adore et que je rapproche plutôt du cinéma et de la série que des romans. J’aime ce mariage entre l’histoire et la force des dessins. Cette force, cette beauté peut toucher, amener des réflexions en passant par l’émotionnel. La différence avec le documentaire c’est que l’on parle plus au cœur qu’à la tête.