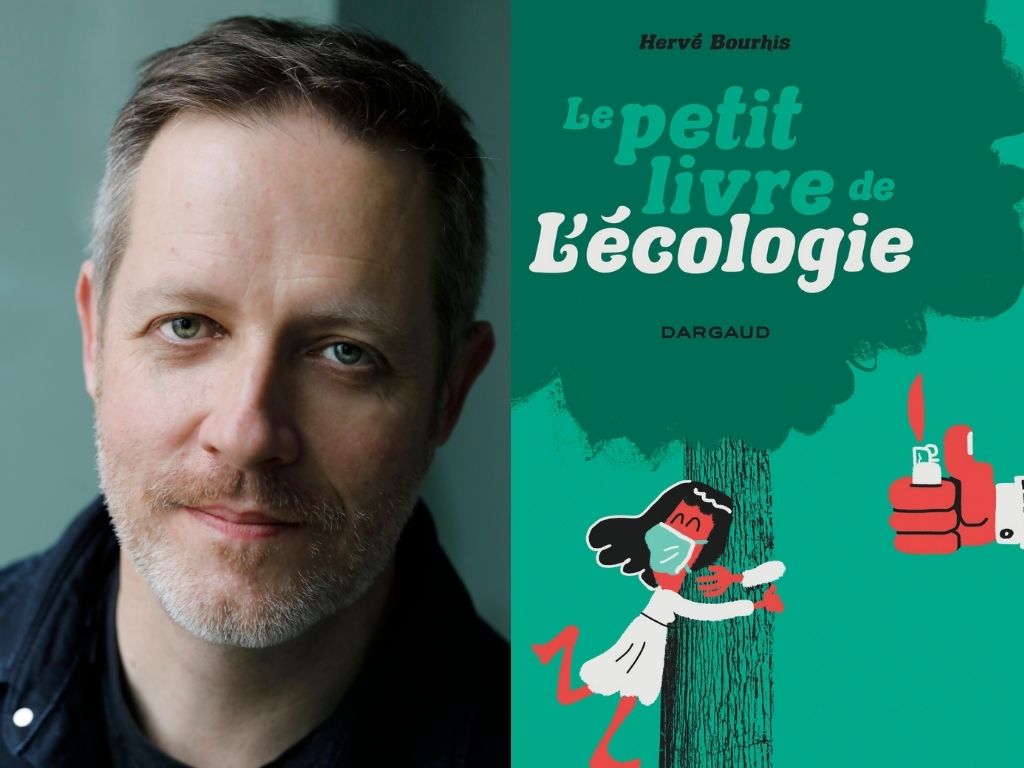

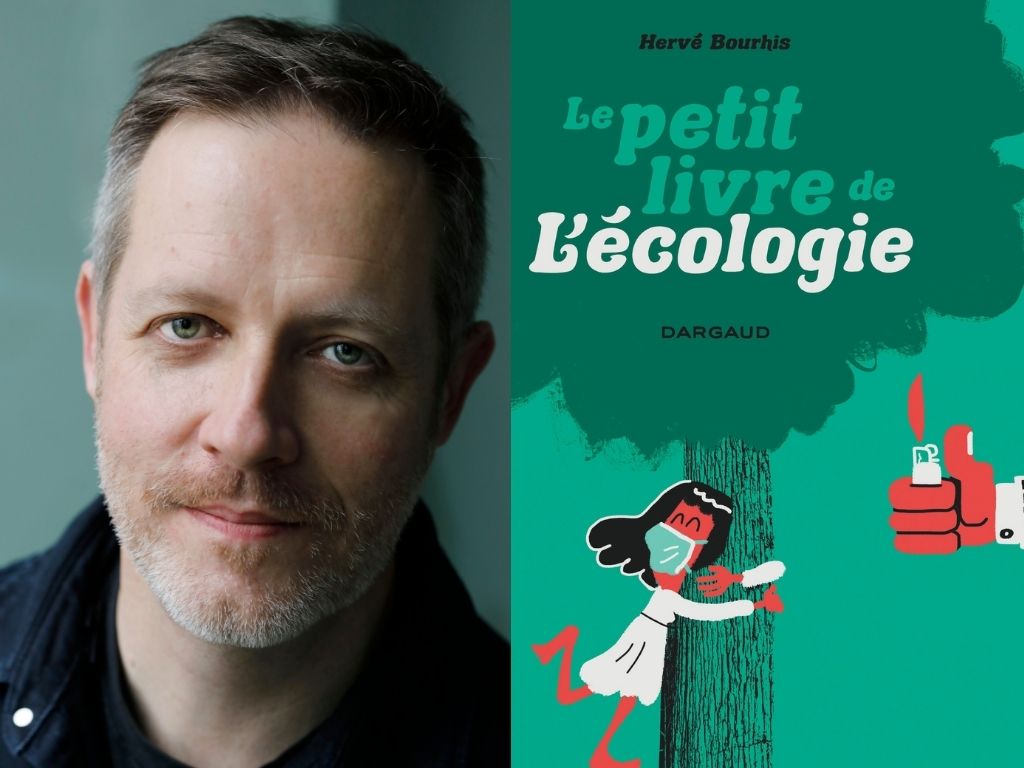

Dans son nouvel ouvrage, Le Petit livre de l’écologie (éd. Dargaud), le bédéiste Hervé Bourhis raconte quels rapports les hommes entretiennent avec le vivant depuis plusieurs millénaires. Au fil des planches, l’auteur raconte une histoire complexe, entremêlée d’avancées écologiques majeures et de périodes de doute.

Raconter de façon simple et imagée 10.000 ans d’histoire de l’écologie, c’est le pari qu’a relevé le bédéiste Hervé Bourhis. En 150 pages pleines de planches très vertes, Le Petit livre de l’écologie (éd. Dargaud) revient sur des millénaires de liens entre l’homme et la nature.

En 20 ans de carrière, ce n’est pas la première fois que l’auteur parle d’écologie. Mais pour ce nouvel opus, l’auteur de La main verte et de Et nos lendemains seront radieux a voulu innover. Pour la première fois, il écrit et dessine l’un de ses petits livres, une série de chronologies de thèmes dessinées, à cette thématique. Pour l’auteur, ce patchwork est le format idéal pour raconter année après année la grande et la petite histoire, toutes deux aussi importantes selon lui pour comprendre un sujet. Entretien avec un auteur passionné et engagé, qui ne cache pas son esprit critique.

Natura Sciences : Pourquoi avez-vous décidé de créer Le Petit livre de l’écologie ?

Hervé Bourhis : C’est assez égoïste à la base. C’était pour avoir des réponses à des questions que je me posais. Mes livres, je les fais avant tout pour comprendre un sujet. On en parle vraiment Par exemple, on parle beaucoup depuis une dizaine d’années du mouvement vegan, mais d’où vient-il ? En fait, c’est hyper vieux. Et ça, je ne le savais pas. Autre exemple, j’entendais beaucoup parler du Club de Rome [un cercle de réflexion qui interrogeait en 1972 les limites à la croissance, NDLR], mais je ne savais pas tout à fait ce que c’était. Et puis l’Anthropocène, ça commence quand ? J’ai écrit ce bouquin de façon amateur, l’an dernier, pendant le premier confinement.

Ce livre est indéniablement le fruit d’un travail de documentation colossal. Était-ce un défi pour l’amateur que vous décrivez ?

J’avais déjà pris des notes parce que ce sont des sujet qui me travaillent depuis plusieurs années. J’ai rassemblé tous mes livres et ma documentation accumulée au fil des ans. Cela fait des années que j’accumule de la documentation, sans le vouloir. Cette démarche de recherche est naturelle pour moi car j’écris mes livres pour apprendre. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un scientifique, je suis un auteur de bandes dessinées curieux de ce qui me passionne.

Certains faits historiques vous ont-ils surpris ?

J’ai halluciné en découvrant que le mouvement vegan date en réalité de 1944. D’ailleurs, c’était une femme qui l’avait porté pendant des décennies. Autre exemple, la permaculture. Le terme a été inventé en 1978, mais il avait été théorisé par le Japonais Masanobu Fukuoka des années auparavant. En fait, j’ai été marqué par le fait que des choses à la mode en ce moment sont en fait assez anciennes.

Avez-vous découvert au fil de vos recherches des personnalités particulièrement inspirantes ?

Oui, il y en a plein. J’ai remarqué que ce sont souvent des femmes d’ailleurs. Parmi elles, il y a l’écrivaine Françoise d’Eaubonne. En 1978, elle a animé le groupe écologie et féminisme au sein du Mouvement de libération des femmes (MLF). C’est elle qui a inventé les termes d’écoféminisme et de phallocratie. Avant elle, dans les années 1960, Rachel Carson avait écrit Le printemps silencieux, un ouvrage écolo fondateur. Chez les hommes, André Gorz, un philosophe franco-autrichien a inventé le mot décroissance en 1972. C’est quand même hyper vieux. La même année, Barbara Ward et René Dubos ont sorti la fameuse phrase « Nous n’avons qu’une Terre ». C’était à Stockholm, lors de la première conférence internationale des Nations Unies sur l’environnement humain. C’est marrant parce que dans l’écologie, les idées sont plus connues que les noms de ceux qui les ont formulées.

À l’inverse, qui sont ceux que vous désapprouvez d’un point de vue écologique ?

J’ai beaucoup de mal avec les boomers comme Yann Arthus-Bertrand. Ils parlent de l’écologie depuis des années, ils montrent comment la planète elle est merveilleuse (sic). Mais leur bilan carbone est hallucinant. On ne peut pas prendre des photos en hélicoptère et parler d’écologie. À un moment, il faut savoir ce que l’on veut. Mais plus problématiques encore sont les entreprises ancrées dans un certain système. Le symbole de l’anti-écologie, c’est Monsanto. À chaque moment où on pouvait faire des choses, cette entreprise est là pour tout casser. Il n’y a pas un moment où un truc sale n’est pas lié à Monsanto : la guerre au Vietnam, le nucléaire. Idem pour la révolution verte des années 1940, qui porte mal son nom : Monsanto était derrière. De manière générale, le plus gros problème, ce sont les grosses boîtes polluantes.

Le Petit livre de l’écologie montre que son histoire est faite d’un entrelacement de périodes sombres et moments fondateurs. Mais a-t-il été plus difficile de trouver du positif dans certaines époques ?

La pire période, c’était l’après-guerre. Dans les années 1950, il n’en n’avaient rien à faire. C’était pollution à 100%, et tout le monde était content. C’est la période du lancement du plastique. J’en parlais récemment avec mon père qui vit près de la mer, dans le Finistère. Il me parlait d’une époque où les gens jetaient massivement l’huile de leurs bagnoles directement dans la mer. Et il n’y avait aucun problème. À l’époque, ils pensaient que la nature était tellement vaste qu’elle pourrait tout absorber. C’était la modernité. Les années 1950, c’étaient les pires. Ce n’est que dans les années 1970 qu’ont commencé à émerger les messages sur les petits problèmes que nous avions avec l’écologie.

Au regard de ce Petit livre de l’écologie, comment visualisez-vous l’avenir ? Pensez-vous que l’homme sera capable d’apprendre de son passé pour faire face aux défis climatiques qui l’attendent demain ?

Ça m’a paru assez clair. Il se passe quelque chose de complètement désespérant au niveau global, mais d’assez enthousiasmant au niveau local. Ça veut dire que je n’ai pas l’impression que le changement viendra des grandes structures politiques, nationales ou internationales. En revanche, ça peut se jouer au niveau local, par le biais d’initiatives personnelles. J’ai l’impression qu’il se passe une prise de conscience citoyenne. J’ai l’impression que c’est moins pire qu’avant. Mais le livre montre qu’à chaque fois qu’il y a une grande décision internationale, il y a toujours un loup derrière. Toutes les décisions sont prises pour dans 30 ou 50 ans, ou repoussées. Il n’y a jamais de changement immédiat. À ce niveau-là, j’ai du mal à croire que cela puisse vraiment s’améliorer. De toute façon, je n’ai l’impression que le progressisme progresse sur cette planète.

Chaymaa Deb