L’arrivée récente de sable du Sahara sur la France s’est traduite par une faible hausse d’un élément radioactif, selon des mesures dévoilées jeudi par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

L’IRSN publie les relevés de Cesium-137 effectués début février par certaines de ses stations de mesure de l’air disséminées à travers la France. « On observe que les activités volumiques en Cs-137 dans l’air sont, pour plusieurs stations, supérieures d’un facteur 1,2 à 11 par rapport à la moyenne des activités mesurées en février 2019 et 2020″, indique l’institut public dans une note d’information.

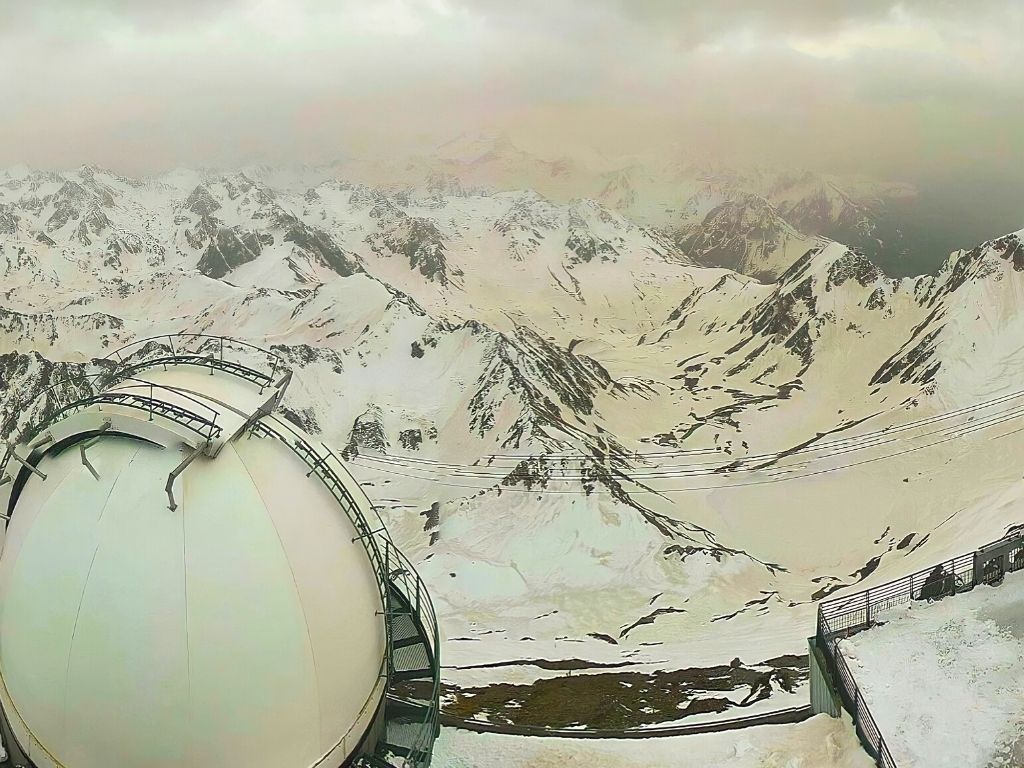

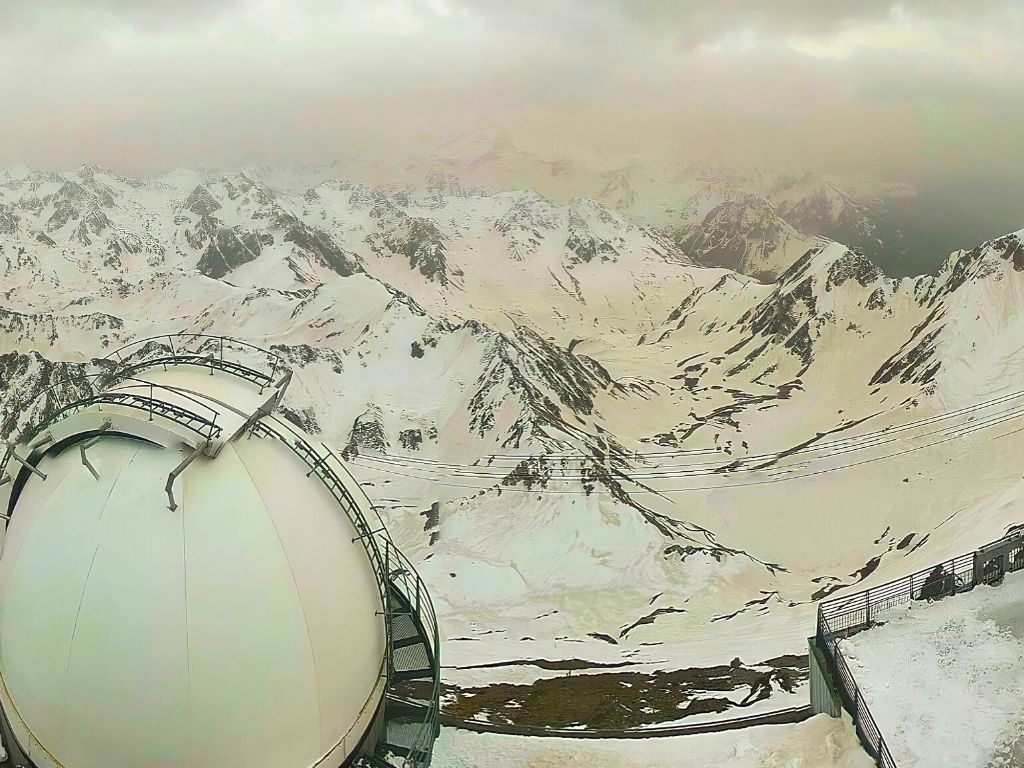

La station du Pic du Midi de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées, enregistre hausse la plus significative. Ces niveaux restent toutefois bien inférieurs à ceux mesurés lors d’un épisode similaire survenu en février 2004. Et encore davantage à ceux mesurés après les accidents de Fukushima (2011) et surtout Tchernobyl (1986).

En cause les essais nucléaires des années 1960

« L’impact dosimétrique de cet épisode est négligeable », souligne l’IRSN. « Comme tous les sols de l’hémisphère nord, ceux du Sahara sont marqués par les retombées issues de l’ensemble des essais nucléaires atmosphériques effectués dans les années 1960″, relève-t-il.

Les grandes puissances faisaient alors couramment exploser des bombes

atomiques dans l’atmosphère à des fins expérimentales. La France a notamment réalisé quatre tirs au Sahara. « Début février 2021, des conditions propices à la formation d’un panache de poussières désertiques se sont produites dans le Sahara. Elles ont permis la mise en suspension de particules de sol contenant du Cs-137″, explique l’IRSN.

Source : AFP et IRSN