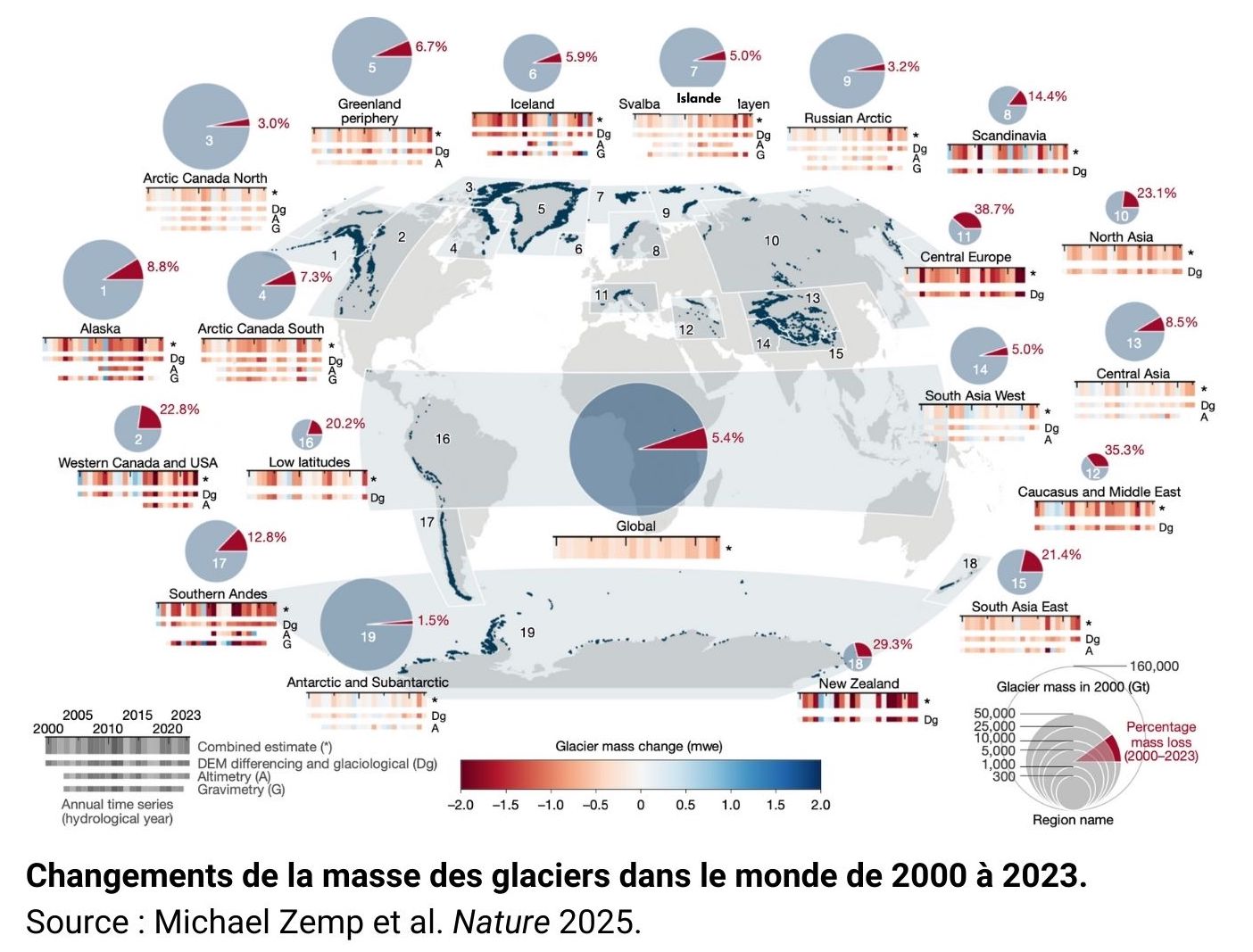

Au niveau mondial, les glaciers ont perdu en moyenne 5 % de leur volume, avec un rythme qui s’accélère au fil des ans, mettant en danger les écosystèmes et les populations. Les glaciers d’Europe centrale sont les plus touchés par le dérèglement climatique, selon une analyse internationale d’une ampleur inédite.

Trois piscines olympiques par seconde. C’est l’eau que perdent les glaciers dans le monde, et sur la période 2000-2023, cela correspond à 5 % de leur volume total. Pour obtenir ce chiffre, 35 équipes de chercheurs de toutes nations se sont mobilisées, et publient mercredi 19 février leurs résultats dans la revue Nature. En France, des scientifiques du CNRS, du CNES, de l’Inrae et de l’IRD ont pris part aux recherches.

« Ce rapport est sans précédent, car nous avons harmonisé trois méthodes de calcul de fonte des glaciers différentes », explique Etienne Berthier, co-auteur de l’étude et directeur de recherche au CNRS. Les scientifiques se sont surtout servi des données satellites pour faire cet état des lieux.

Les dernières années battent tous les records

Le chiffre de 5 % n’est pas une surprise pour les chercheurs, car il vient confirmer l’ordre de grandeur d’une précédente étude également parue dans Nature en 2021. En revanche, les résultats pour les années 2022 et 2023 les ont profondément choqués.

« Ce sont deux années exceptionnelles en terme de fonte des glaces. Il faut se rendre compte : 2023 a vu une perte de masse deux fois plus forte que la moyenne des 25 dernières années, détaille Etienne Berthier. C’est comme si toute la France continentale était couverte de glace et que cette dernière disparaissait en un an. Nous ne pensions pas qu’on pouvait atteindre de tels niveaux de fonte si tôt. »

Pour 2022, ce sont des successions de canicules au niveau mondial qui ont mis à mal les géants des glaces. 2023 a quand à elle vu se produire un problème de déficit d’accumulation, ce qui a empêché les glaciers de se renouveler. « Cela confirme une accélération très préoccupante du phénomène de fonte des glaces à cause du dérèglement climatique », souligne Etienne Berthier.

Les glaciers des Alpes et des Pyrénées particulièrement touchés

Le territoire le plus concerné est de loin l’Europe centrale. Les Alpes et les Pyrénées ont vu une diminution du volume de leurs glaciers de 40 % en à peine 23 ans. Comme ailleurs, cet effondrement impacte durement les écosystèmes, la ressource en eau douce et entraîne des risques directs pour les populations habitant à proximité.

« C’est une région sensible car les glaciers ne sont pas à haute altitude, explique Etienne Berthier. Les stocks de glace sont relativement faibles par rapport aux autres régions, donc en pourcentage la perte est directement plus importante. »

Lire aussi : L’administration Trump fait disparaître des connaissances sur le climat

La recherche sur les glaciers pourra-t-elle continuer ?

Cette étude nourrira le prochain rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur le climat (Giec), qui sera publié en 2027. Mais face à un constat si alarmant, les scientifiques disent ne pas vouloir attendre tous les six ans pour alerter la population et les dirigeants. « Nous allons actualiser les données tous les deux ans, ce qui permettra de voir les spécificités de chaque année. Pour protéger les glaciers, nous devons agir dès maintenant et diminuer les émissions de gaz à effet de serre », rappelle Etienne Berthier.

Le chercheur du CNRS partage également une crainte vis-à-vis du contexte politique du moment. Aux Etats-Unis, le nouveau président Donald Trump est ouvertement climato-dénialiste et s’attaque aux scientifiques. « Même en Europe, nous sommes dans un contexte politique où année après année, on remet de plus en plus en question notre utilité. Nous avons peur que la continuité des observations scientifiques des glaciers ne soit plus assurée. Il faut rappeler que nous sommes extrêmement dépendants des satellites, et certains doivent bientôt être renouvelés. La connaissance scientifique est essentielle dans une prise de décision éclairée, nous devons nous assurer que nous surveillons encore les signes vitaux de la planète. »