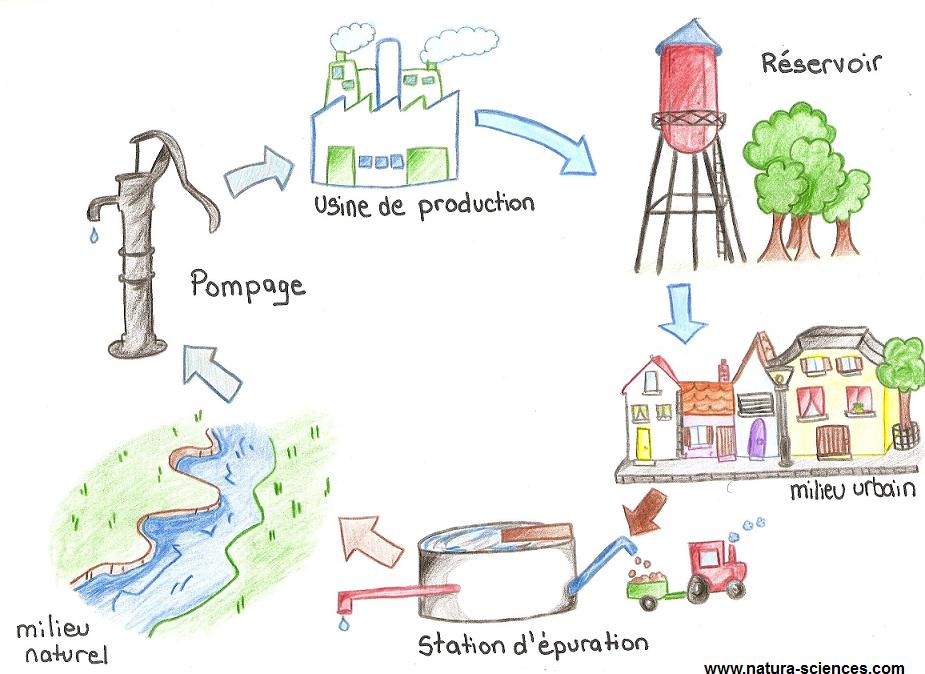

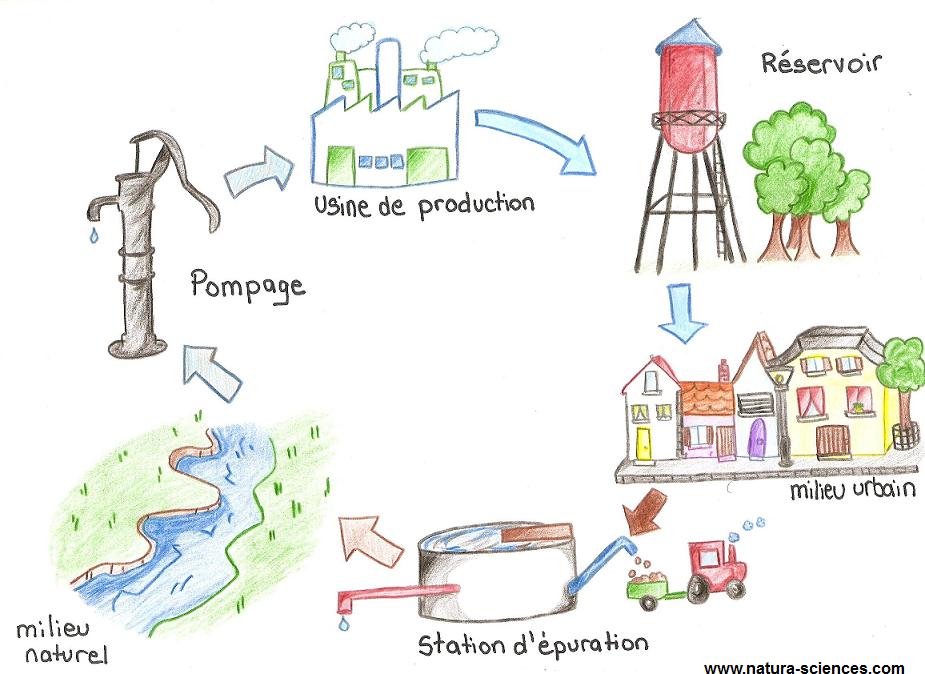

Du pompage de l’eau dans le milieu naturel au traitement des boues, en passant par la gestion du réseau, le cycle urbain de l’eau est un véritable casse-tête. Exploration !

Cycle urbain de l’eau : l’eau est pompée et traitée avant de rejoindre le circuit de distribution. Après consommation, l’eau est épurée avant de rejoindre le milieu naturel ! © Natura Sciences

Du pompage à l’usine de production

L’eau peut être pompée dans les lacs, les rivières et les fleuves. On parle alors d’eaux de surface. Elle peut également être captée dans le sous-sol. Les eaux sont alors dites souterraines. Les zones de captage sont protégées et surveillées afin de limiter les risques de pollution.

La mise en place d’une filière de potabilisation de l’eau consiste à assembler, dans un ordre précis, un certain nombre de procédés. Le choix de ces procédées est toujours guidé, en priorité par la nature de l’eau à traiter et par le débit souhaité. D’autres critères peuvent ensuite entrer en compte, comme l’autonomie des procédés, leur capacité à produire un minium de déchets, leur encombrement et leur coût.

De l’usine de production au consommateur

La gestion des systèmes de distribution d’eau potable doit permettre la livraison aux usagers d’une eau répondant aux normes de qualité, à un prix acceptable et avec une continuité de service sans défaut.

De l’usine partent les conduites d’adduction destinées au transport des gros débits. Celles-ci vont jusqu’aux ouvrages de stockage, tels que les réservoirs. À partir des réservoirs, l’eau est distribuée dans un réseau de canalisations, qui constitue le réseau de distribution. Chaque branchement client est relié à ces canalisations en vue d’alimenter les usagers.

Pour satisfaire à tout moment la demande en eau potable, les réservoirs permettent de gérer les pointes de consommation. Ils assurent trois fonctions principales. Ils stockent l’eau pendant des périodes de faible consommation (la nuit, le plus souvent) pour pouvoir répondre à la demande de pointe. Ils garantissent également la pression dans le réseau de distribution. Ils ont enfin une fonction de sécurité d’approvisionnement dans l’éventualité d’un incident sur les équipements d’alimentation du réseau ou d’un incendie.

Du consommateur à la station d’épuration

Après utilisation, les effluents sont collectés et transportés à l’échelle d’une ou de plusieurs collectivités ou quartiers. Il existe deux grands types de réseaux d’assainissement collectif qui varient suivant les villes :

- Le réseau de type unitaire, qui comporte une seule canalisation importante recevant à la fois les eaux usées et les eaux pluviales ;

- Le réseau de type séparatif, qui comporte deux réseaux distincts – une canalisation de même taille que la canalisation unitaire précédente recevant les eaux pluviales – une autre, de diamètre beaucoup plus petit, collectant les eaux usées.

De la station d’épuration au milieu naturel

L’eau recueillie par les égouts doit être épurée, c’est-à-dire purifiée avant d’être rejetée dans le milieu naturel dans le respect de la règlementation. Cette épuration se fait dans l’une des 17 700 stations d’épuration françaises.

Cet assainissement de l’eau produit des boues. À l’état semi-liquide ou préalablement séchées, elles sont généralement utilisées en agriculture comme engrais si leur qualité le permet. Une fois sèches, elles peuvent également être incinérées ou mises en décharges.

Lire aussi : Quelles stations d’épuration pour demain?

Des pertes importantes

Mauvais branchements, fuites de canalisations débordement des réservoirs, problèmes d’étanchéité… les pertes physiques d’eau sont monnaie courante et peuvent être importantes. Celles-ci ont un impact sur le plan financier, mais également sur la protection des ressources en eau. Il est donc nécessaire de pouvoir détecter et localiser rapidement ces fuites. Les exploitants distinguent les fuites visibles, détectées par les clients, des fuites invisibles détectées par leurs soins.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, une fuite invisible de petit débit entraîne souvent un gaspillage beaucoup plus élevé qu’une fuite visible de gros débit. Par exemple, une fuite visible de 100 m3/h réparée en 5 heures entraîne la perte de 500 m3 d’eau. En revanche, une fuite invisible de 1 m3/h sur un an gaspillera quasiment 9000 m3. La recherche de fuites constitue donc une priorité pour les exploitants.

Qu’entend-on par eaux usées?

On distingue trois types d’eaux usées :

- Les eaux usées domestiques : elles contiennent les eaux ménagères contenant les produits tels que les détergents, graisses, solvants, savons, détritus organiques mais également les eaux provenant des toilettes chargées en azote, phosphore et germes.

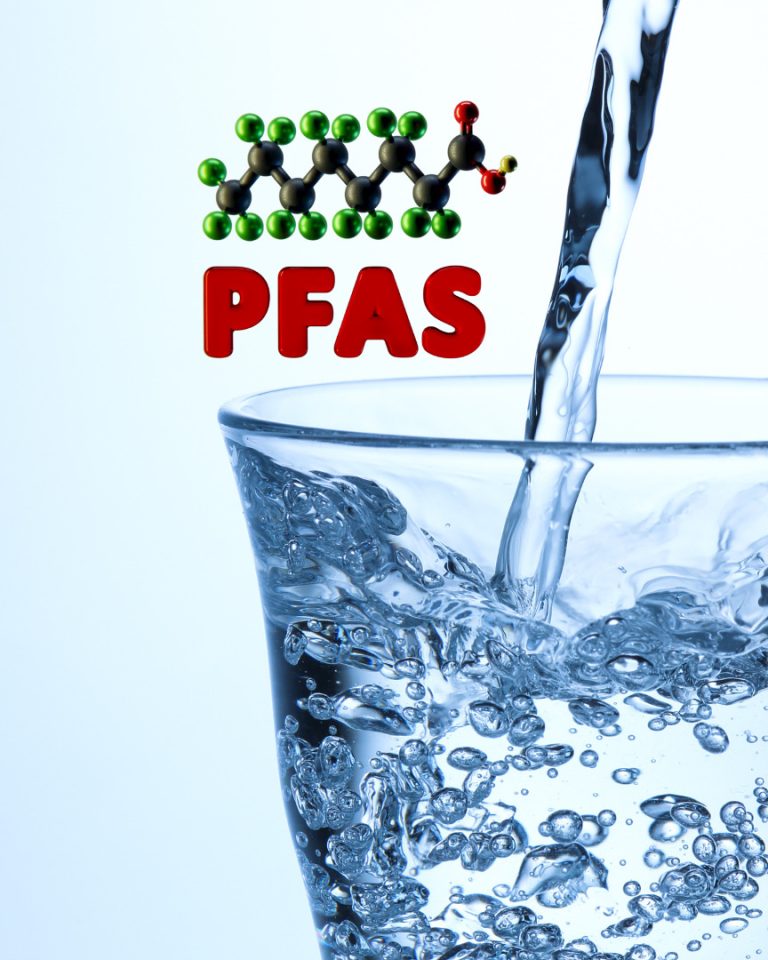

- Les eaux industrielles : la composition de ces eaux varie suivant l’activité de l’industriel. En plus des matières déjà présentes dans les eaux domestiques, celles-ci peuvent contenir toute sorte de produits toxiques et polluants. Si un traitement doit être fait, il est pris en charge par l’industriel. Ces eaux ne sont mêlées aux autres que lorsqu’elles ne présentent aucun danger supplémentaire.

- Les eaux pluviales : elles présentent une contribution non négligeable à la pollution aquatique. En effet, celles-ci se chargent en impuretés et polluants de toute sorte au contact de l’air, des toits, et des chaussées. L’air est notamment pollué par les fumées industrielles, les poussières et la pollution émise par les transports. Les chaussées, quant à elles, présentent des résidus de toute sorte : carburants, huiles de moteur, métaux lourds, goudrons, résidus de pneus, objets jetés par terre.

Lorsque le réseau de collecte des eaux est dit « unitaire », les eaux pluviales sont mêlées aux eaux domestiques. En cas de fortes pluies, un déversement de ces eaux dans le milieu naturel peut s’avérer nécessaire pour éviter les débordements des stations d’épuration.

Auteur : Matthieu Combe, fondateur du webzine Natura-sciences.com